Mulheres pioneiras do cinema brasileiro

O cinema brasileiro possui uma longa e diversa trajetória, mas pouco se fala sobre as mulheres que ajudaram a construir essa história. Diretoras, produtoras, roteiristas, fotógrafas, atrizes e tantas outras profissionais têm contribuído, desde os primórdios de nossa produção audiovisual, para enriquecer a cinematografia nacional com seu talento, criatividade e dedicação à sétima arte.

Neste especial em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, a Academia Internacional de Cinema conversou com algumas cineastas que fizeram e ainda fazem parte da história do cinema no Brasil. Cada qual, a seu modo, tem feito sua parte na criação de um mercado cinematográfico mais representativo e plural, principalmente no que diz respeito às questões femininas.

Deixe seu e-mail e Receba…

O material completo da Série de Movimentos Cinematográficos.

Um pouco de história

Cléo de Verberena, nome artístico da paulistana Jacira Martins Silveira, é considerada a primeira mulher a dirigir um longa-metragem no país, com O Mistério do Dominó Preto (1931), obra também produzida e estrelada por ela. Casada com César Melani, fundou o estúdio Épica Films, em São Paulo, mas a empresa foi fechada após o falecimento de Melani, em 1934, e Cléo nunca chegou a completar seu segundo filme, Canção do Destino.

Outro nome pouco conhecido da cinematografia nacional é o da imigrante portuguesa radicada no Brasil Carmen Santos (nascida Maria do Carmo). Seu primeiro trabalho foi como protagonista do filme Urutau (1919), de William Jansen, atendendo a um anúncio de uma revista em busca de atrizes. Já nos anos 1920, Carmen se envolveu com dois projetos controversos: as adaptações de A Carne, de Julio Ribeiro (completado muitos anos depois, mas nunca lançado), e Melle Cinema, de Benjamim Costallat. Depois de atuar em Sangue Mineiro (1929), de Humberto Mauro, e Limite (1931), de Mário Peixoto, a cineasta iniciou a produção de Onde a Terra Acaba, um ambicioso projeto em parceria com Peixoto, que foi finalizado apenas em 1933 e estreou sem grande sucesso. Ela também foi peça-chave na fundação da Brasil Vox Filmes, que depois se tornaria Brasil Vita Filmes, responsável pela produção de inúmeros filmes do cinema silencioso no país e crucial para o desenvolvimento do nosso cinema sonoro.

Nos anos 1930 nascia, em São Paulo, outra de nossas grandes cineastas: Suzana Amaral. Sua carreira no cinema começou apenas no final da década de 1960, quando ela já tinha oito filhos e decidiu ingressar no curso de cinema da Escola de Comunicações e Artes da USP, seguindo para uma pós-graduação na NYU, em Nova York. Depois de filmar documentários de curta-metragem para o programa Câmera Aberta da TV Cultura, foi premiada em Brasília com o curta Minha Vida, Nossa Luta (1979). Em 1985, dirigiu A Hora da Estrela, longa-metragem baseado na obra de Clarice Lispector, pelo qual a protagonista Marcélia Cartaxo recebeu o prêmio de melhor atriz no Festival de Berlim.

Também dirigiu a minissérie Procura-se (1992) e os longas Uma Vida em Segredo (2001) e Hotel Atlântico (2009). Em entrevista ao The New York Times, em 1987, Suzana falou sobre sua condição como mulher e cineasta: “No Brasil, muitas pessoas que têm entre 40 e 50 anos pensam que devem sentar e esperar pela morte – elas não pensam que podem começar algo novo em suas vidas. Eu acho isso errado. É quando a vida realmente começa. Estou cheia de energia. Ainda sou uma mãe, mas ser mãe não é uma profissão, é uma condição da vida. As mulheres não deveriam encarar a maternidade como uma profissão”.

Já na década de 1940, nascia a cineasta Ana Carolina Teixeira Soares (ou, simplesmente, Ana Carolina), uma artista que usou o cinema como forma de compreender ao mundo e a si própria. Ela iniciou sua carreira com curtas-metragens, por volta dos anos 1970, sendo o documentário Getúlio Vargas (1974) seu primeiro longa. Mas foi com a trilogia Mar de Rosas (1977), Das Tripas Coração (1982) e Sonho de Valsa (1987) que Ana Carolina aprofundou sua discussão sobre a mulher e a família na sociedade, questionando também o regime militar. Essas reflexões e provocações se ampliaram com Amélia (2000) e Gregório de Mattos (2003). Sua produção mais recente foi o longa A Primeira Missa ou Tristes Tropeços, Enganos e Urucum (2014), com Fernanda Montenegro, um filme que dá continuidade aos debates da diretora sobre os rumos e a história do Brasil.

Assim como Ana Carolina, a cineasta Tereza Trautman se destacou por realizar um tipo de cinema contestador, fundamentado em um conceito da crítica de cinema feminista que surgiu quando a pesquisadora britânica Claire Johnston convocou as mulheres, em 1973, a “se apropriarem das câmeras para realizar um ‘contracinema’, subversivo na forma, deixando clara na tela a obra cinematográfica como construção”. Entre outros filmes, Tereza escreveu e dirigiu os provocativos longas Os Homens Que Eu Tive (1973), no qual a liberdade sexual dos personagens fez com que a obra fosse censurada por vários anos, e Sonhos de Menina Moça (1988).

Outra cineasta que abordou temas políticos e sociais foi Lúcia Murat. Ela participou da luta armada contra a ditadura militar no Brasil, no final da década de 1960, e foi presa em 1971, tendo passado mais de três anos encarcerada – uma experiência que influenciou fortemente sua obra. O longa-metragem Que Bom Te Ver Viva (1989), que estreou internacionalmente no Festival de Toronto, misturava histórias e

memórias de sua prisão e tortura. Em 2000, Lúcia dirigiu Brava Gente Brasileira. Em 2004, Quase Dois Irmãos, filme premiado no Festival Internacional de Cinema de Mar del Plata. Em 2011, ganhou vários prêmios no Festival de Gramado com Uma Longa Viagem. Em 2013, lançou A Memória Que Me Contam. Já em 2018, finalizou o longa Praça Paris, abordando a questão da violência no Brasil.

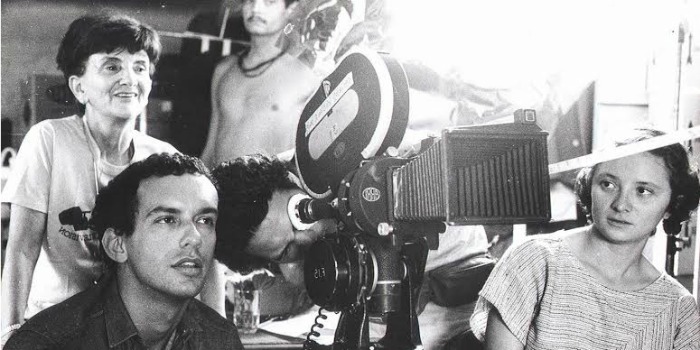

Nos anos 1960 e 1970, o Cinema Novo foi um movimento importante, que marcou a produção audiovisual brasileira, com sua ênfase nas questões sociais para contestar a situação política do país. Aqui, destaca-se a única mulher de significativa produção desse período: a cineasta Helena Solberg, cujo primeiro trabalho foi o curta-metragem A Entrevista (1966). “Meus dois primeiros filmes têm uma curiosa mistura de documentário e ficção. Sempre gostei de experimentar com esses dois elementos e borrar essas fronteiras”, conta a diretora. Nos anos 1970, ela viajou pelas Américas e realizou diversos filmes, incluindo A Nova Mulher (1975), Simplesmente Jenny (1978) e A Dupla Jornada (que abriu a Primeira Conferência Internacional da Mulher, em 1975). Anos depois, voltou ao Brasil para concluir Carmen Miranda: Bananas is My Business (1995). Em 2005, lançou o longa ficcional Vida de Menina (2005), inspirado nos diários de Helena Morley. “Com esse filme me aventurei na ficção, adaptando com liberdade um documento verdadeiro, um dos primeiros diários femininos escritos por uma menina, dos 13 aos 15 anos, em 1893”. Em 2009, a cineasta recebeu o prêmio de melhor direção no Festival Internacional do Rio por Palavra (En)cantada, o documentário mais assistido nos cinemas brasileiros naquele ano. Em 2013, lançou o longa documental A Alma da Gente. Sobre a trajetória da cineasta, vale conferir o livro Helena Solberg: Do Cinema Novo ao Documentário Contemporâneo, de Mariana Ribeiro Tavares, lançado em 2014 pelo Festival É Tudo Verdade, ano em que a diretora foi homenageada no festival.

Ainda nos anos 1960, o chamado Cinema Marginal (ou udigrúdi) trouxe para os holofotes a figura de Helena Ignez. O casamento de 35 anos de Helena com o diretor Rogério Sganzerla marcou também uma parceria criativa, já que ela contribuiu em diversos filmes de Sganzerla e de Júlio Bressane pela produtora Belair. Sua carreira como atriz, após o sucesso de A Grande Feira (1961), Assalto ao Trem Pagador (1962) e O Padre e a Moça (1966), sedimentou-se com a personagem Janete Jane, de O Bandido da Luz Vermelha (1968). Ângela Carne e Osso, de A Mulher de Todos (1969), e Sônia Silk, de Copacabana Mon Amour (1970), também são papéis icônicos de Helena: mulheres fortes, debochadas e extravagantes. A passagem para trás das câmeras não foi necessariamente uma transição, já que ela nunca deixou de atuar. “Quando me voltei à direção, foi algo muito natural. Foi uma questão de mudança, um outro dado, outra referência, mas que surgiu de uma vontade entranhada em mim mesma. Essa tez criadora, que participa, sempre foi uma característica do meu trabalho”, explica. Como cineasta, Helena Ignez dirigiu o curta A Miss e o Dinossauro (2005) e os longas Canção de Baal (2006), Luz nas Trevas – A Volta do Bandido da Luz Vermelha (2010), Feio, Eu? (2013) e Ralé (2016). “Com os prêmios que recebi, pude fazer o filme que estou finalizando agora, Fakir, que deve ir para festivais na metade deste ano”, afirma Helena.

Adélia Sampaio foi a primeira mulher negra a dirigir um longa-metragem no Brasil, com Amor Maldito (1984), filme que ela também produziu e roteirizou (com José Louzeiro). Em 1987, dirigiu o documentário Fugindo do Passado: Um Drink para Tetéia e História Banal, sobre o regime militar no Brasil. O trabalho mais recente da cineasta é o documentário AI5, O Dia Que Não Existiu (2004), que codirigiu com Paulo Markun. Além de diretora, Adélia foi também produtora, montadora, câmera, continuísta e maquiadora.

Outro nome de grande impacto, principalmente no cinema comercial dos anos 1980 e 1990, é o de Tizuka Yamasaki. Em 1978, ela fundou sua própria produtora, a CPC, que lançou filmes como A Idade da Terra (1980), de Glauber Rocha, Rio Babilônia (1982), de Neville De Almeida, e Bar Esperança (1983), de Hugo Carvana. Em 1980, escreveu e dirigiu seu primeiro longa-metragem, Gaijin – Os Caminhos da Liberdade, que recebeu o prêmio de melhor filme no Festival de Gramado e menção especial pelo júri do Festival de Cannes. Em 1983, Tizuka dirigiu Parahyba Mulher Macho, seguido por Pátriamada (1984). A partir da década de 1990, a cineasta se voltou ao público infantil, com grandes sucessos de bilheteria, como Lua de Cristal (1990) e O Noviço Rebelde (1997). Já em 2005, lançou Gaijin – Ama-me Como Sou, retomando os temas de seu primeiro longa.

Os anos 1990 foram uma época em que muitas mulheres despontaram no cenário audiovisual do país. Depois uma bem-sucedida carreira como atriz de cinema e televisão, Carla Camurati se tornou diretora, produtora e roteirista. Seu longa-metragem Carlota Joaquina, Princesa do Brazil (1995) é considerado um marco da Retomada do cinema nacional, atingindo cerca de 1,5 milhão de espectadores devido a uma iniciativa de distribuição independente da própria diretora. Em 1997, ela dirigiu, escreveu e distribuiu o longa La Serva Padrona, primeiro filme-ópera do Brasil. Em 2001, realizou Copacabana, ano em que ampliou sua atuação como produtora e distribuidora com a criação da empresa Copacabana Filmes. Seu quarto filme, a comédia Irma Vap – O Retorno, estreou em 2006.

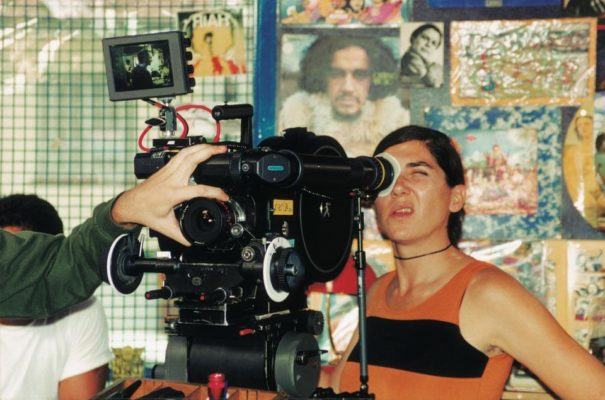

Márcia Lélis de Souza Amaral, mais conhecida como Tata Amaral, é considerada uma das mais importantes realizadoras do cinema nacional. Entre as décadas de 1980 e 1990, dirigiu vários curtas-metragens, que concorreram em festivais nacionais e internacionais e fizeram parte do movimento conhecido como a Primavera do Curta Brasileiro. Em 1997, Tata dirigiu seu primeiro longa, Um Céu de Estrelas, premiado nos festivais de Brasília, Boston, Trieste, Créteil e Havana. Em 2006, criou a Tangerina Entretenimento e realizou o filme Antônia, que deu origem a uma série produzida pela Rede Globo e indicada ao Emmy. Trago Comigo, minissérie que a cineasta dirigiu para a TV Cultura e o Sesc TV, foi lançada em 2016 como longa-metragem.

Roteirista, diretora de cinema e de televisão, Anna Muylaert se formou pela Escola de Comunicações e Artes da USP e trabalhou em programas como Castelo Rá-tim-bum, da TV Cultura (1995), Disney Club, do SBT (1998) e Um Menino Muito Maluquinho, da TVE Brasil (2006). Em 2005, foi corroteirista da série Filhos do Carnaval, para a HBO. Entre os longas que dirigiu, estão Durval Discos (2002), prêmio de melhor filme e melhor diretor no Festival de Gramado, É Proibido Fumar (2009) e Chamada a Cobrar (2012). “Quando ingressei no cinema, a coisa estava ‘russa’ para todo mundo. Foi quando a Embrafilme fechou. Então, foi uma época em que não tinha nada para ninguém e isso não era um assunto. Só fui perceber as dificuldades mais tarde, bem mais tarde”, lembra Anna. Um de seus trabalhos mais recentes foi Que Horas Ela Volta?, protagonizado por Regina Casé, longa premiado no Festival de Sundance e no Festival de Berlim, que critica as desigualdades sociais do país. Em 2016, Anna dirigiu o longa-metragem Mãe Só Há Uma.

Filha do cineasta Jorge Bodanzky, a paulista Laís Bodanzky estreou na direção em 1995, com o curta Cartão Vermelho, selecionado para o New York Film Festival. Seu primeiro longa, Bicho de Sete Cabeças (2001), conquistou vários prêmios e revelou o ator Rodrigo Santoro. Laís dirigiu ainda Chega de Saudade (2007) e As Melhores Coisas do Mundo (2010), que estreou no Festival de Roma, além de realizar documentários para o cinema e a televisão, como Cine Mambembe – O Cinema Descobre o Brasil (1999), A Guerra dos Paulistas (2003) e Mulheres Olímpicas (2013). Em 2017, seu longa-metragem Como Nossos Pais, estreou no Panorama Especial do Festival de Berlim e foi indicado ao prêmio Teddy. Recentemente, a Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo confirmou o nome da cineasta como a nova dirigente da Spcine, órgão de fomento ao audiovisual paulistano.

A diretora e roteirista Lina Chamie, filha do poeta Mário Chamie, foi outra mulher que construiu uma carreira marcante no cinema nacional. Graduada pela NYU, em Nova York, ela trabalhou durante muitos anos no departamento de cinema da universidade. De volta ao Brasil, nos anos 1990, dirigiu o curta-metragem Eu Sei Que Você Sabe (1995). Entre seus longas, estão Tônica Dominante (2000) e A Via Láctea (2006), que teve sua estreia no Festival de Cannes, na França, e foi premiado no Festival Internacional de San Sebastián, na Espanha. Também dirigiu Santos 100 Anos de Futebol Arte (2012), São Silvestre (2013), Os Amigos (2014) e o longa documental Dorina: Olhar Para o Mundo (2016), para a HBO.

O cinema feminino dos anos 1990 e 2000 passa ainda pelo trabalho de Sandra Werneck. A carreira da cineasta carioca se iniciou com pequenos trabalhos como diretora de fotografia, passando então a dirigir documentários de curta e média-metragem. Seu primeiro longa de ficção como diretora, Pequeno Dicionário Amoroso (1996), foi premiado no Festival de Brasília e exibido internacionalmente. O filme seguinte da cineasta, Amores Possíveis (2001), participou dos festivais de Sundance e de Miami, nos Estados Unidos. Seu grande sucesso foi o longa-metragem Cazuza – O Tempo Não Pára (2004), filme de maior audiência nas bilheterias do país daquele ano. Em 2005, Sandra dirigiu o documentário Meninas.

A década de 1990 revelou também a cineasta Eliane Caffé, que iniciou sua carreira com curtas-metragens premiados no Brasil e no exterior. Em 1997, dirigiu seu primeiro longa-metragem, Kenoma, exibido no Festival de Veneza. Realizou ainda os longas Narradores de Javé (2003) e O Sol do Meio-Dia (2010). Em 2016, lançou o elogiado Era o Hotel Cambridge, um filme de ficção documental.

Já Daniela Thomas, filha do cartunista Ziraldo, iniciou sua carreira no teatro. O primeiro trabalho de relevância como diretora no cinema foi em 1994, quando codirigiu com Walter Salles o premiado Terra Estrangeira. Em 2007, novamente com Salles, dirigiu o longa Linha de Passe, exibido no Festival de Cannes. Em 2016, com Fernando Meirelles e Andrucha Waddington, Daniela dirigiu a Cerimônia de Abertura dos Jogos Olímpicos de Verão, no Rio de Janeiro. Desde então, realizou os filmes Vazante (2017), que teve sua estreia no Festival de Berlim, e O Banquete (2018).

O trabalho dessas cineastas pioneiras pavimentou os caminhos de uma geração de diretoras que têm se destacado no cenário contemporâneo brasileiro, incluindo Juliana Rojas (Sinfonia da Necrópole, Trabalhar Cansa, As Boas Maneiras), Petra Costa (Elena, Olmo e a Gaivota), Marina Person (Person, Califórnia), Cris D’Amato (Confissões de Adolescente, S.O.S. – Mulheres ao Mar, É Fada!), Monique Gardenberg (Ó Paí, Ó, Paraíso Perdido), Betse De Paula (Celeste & Estrela, Vendo ou Alugo), Mara Mourão (Doutores da Alegria, Quem Se Importa?), Eliza Capai (#Resistência, Espero Tua (Re)Volta), Ana Luiza Azevedo (Antes Que o Mundo Acabe), Sandra Kogut (Mutum, Campo Grande), Karla Holanda (Kátia), Renata Pinheiro (Amor, Plástico e Barulho), Juliana Antunes (Baronesa), Caroline Leone (Pela Janela), entre outras.

Com a Palavra, as Mulheres

Helena Solberg

“Foi na PUC, por volta de 1957, que conheci alguns dos rapazes que seriam a segunda geração do Cinema Novo. Eu seguia o curso de Neo Latinas e pensava que a literatura, o escrever, fossem uma forma de expressão que mais me interessava e que gostaria de explorar. O cinema já fazia parte de minha vida, mas eu não o imaginava como um ‘fazer’ – isso aconteceu em contato com esse grupo. De repente, uma porta parecia se abrir, um novo território.

A Entrevista foi meu filme de estreia. A razão de receber cobertura da imprensa foi pelo fato de ser uma diretora mulher! Inúmeras matérias surgiram em jornais e revistas com manchetes como ‘Cinema Novo, Versão Feminina’, ‘Primeira Mulher no Nosso Cinema Renovado’ e por aí afora… O filme foi muito importante para mim, um aprendizado e também uma revelação, ao escutar depoimentos cândidos de moças sendo preparadas para ocuparem o papel de mulheres, mães e educadoras em uma sociedade conservadora. O documentário tem esse poder, que sempre se repetiu para mim em cada nova experiência. Sempre aprendi alguma coisa, mergulhei em uma realidade que não seria necessariamente a minha e ganhei alguma coisa.

Esse foi meu primeiro filme, minha estreia. Mario Carneiro fez a fotografia e Rogério Sganzerla, a edição. Fiz continuidade no filme de Saraceni, Capitu, e dei uma assistência informal a Sganzerla em O Bandido da Luz Vermelha e A Mulher de Todos. Não me lembro, então, de outras mulheres se aventurando no cinema – a não ser como atrizes, montadoras, talvez produtoras. Acho que essa ausência me fez querer entender minha formação, os valores que me foram passados, utilizando essa nova ferramenta. Mas a representação do feminino certamente era insatisfatória e marcada pelo machismo que existia na sociedade como um todo. Nunca me senti ‘discriminada’, mas certamente havia um paternalismo disfarçado, do qual acho que provavelmente tirei vantagem, como uma estratégia inconsciente de sobrevivência. Na verdade, também acho que nunca tive muita vocação para vítima.

Posteriormente, vivendo fora do país e necessitando trabalhar, o documentário foi o que me possibilitou mais oportunidades de trabalho. Os anos 1960 e 1970 nos Estados Unidos foram importantes para a renovação da linguagem do documentário no cinema.

Hoje, acho que estamos vivendo um momento importante, com o renascimento vigoroso de uma nova geração de jovens que se colocam como feministas sem desculpas. É um novo humanismo, que abarca o feminismo em todas suas manifestações, em que não será possível um retrocesso, pois afeta a sociedade como um todo. Acho que pontos nevrálgicos foram tocados e expostos e estamos assistindo a uma onda conservadora como reação, que terá de ser enfrentada com muita coragem. Na verdade, nunca nada nos foi dado; tudo foi conquistado.”

Helena Ignez

“Acrescentei na minha carreira o trabalho como cineasta a partir de 2002, já com 60 anos, embora já atuasse como produtora da Belair e tenha gravado o curta A Miss e o Dinossauro ainda nos anos 1970 –minha primeira experiência como diretora. Não tive nenhuma dificuldade específica, naquela época, pelo fato de ser mulher. As dificuldades gerais existem, pelo machismo proeminente na nossa sociedade, mas a mulher vem procurando se afirmar como protagonista dela mesma e de seu trabalho. Fui completamente aceita como diretora em meu primeiro filme, que foi feito em São Paulo e nos Estados Unidos, e tive uma equipe variada.

O cinema marginal, como foi chamado o período do qual fiz parte, foi um título que nos deram. Na verdade, foi um cinema experimental, muito sofisticado, mas também popular. O filme que caracterizou meu trabalho, como atriz e colaboradora de Rogério Sganzerla, foi O Bandido da Luz Vermelha. Acredito que esse cinema tenha sido marginal apenas no sentido político, por ser anti-mainstream, anti-ditadura. A mídia acabou colocando esse rótulo por causa da frase de Hélio Oiticica: Seja marginal, seja herói. Mas foram filmes prestigiados por grandes festivais, que receberam uma crítica extraordinária.

Na década de 1970, nos anos em que vivi com Rogério [Sganzerla], não fazia sentido dirigir, pois existia uma concorrência enorme com homens. A oportunidade surgiu de mim mesma, por indignação. Havia estreado em São Paulo um trabalho de arte pública, uma espécie de container gigante na região do Glicério, que incluía biblioteca e peças altamente utilitárias para aquela população. Era extremamente importante, porque eles podiam usar o sanitário, tomar banho e lavar seus filhos e roupas. Ao mesmo tempo, a biblioteca era um lugar de reunião social. Mas, por motivos ditos de segurança, decidiram que simplesmente iriam retirar o container do local. Como uma forma de protesto, eu liguei para uma amiga, jovem produtora, e disse: ‘Vamos lá agora’. Alugamos uma câmera, contratamos um fotógrafo e, em uma semana, foi tudo filmado, porque aquilo iria desaparecer. O filme teve uma ótima repercussão e foi lançado em festivais, embora não tenha conseguido espaço comercialmente por ser um média-metragem.

Meu primeiro longa filmei em 2006, Canção de Baal, e o mais recente foi A Moça do Calendário. Também realizei Ralé, um filme extremamente feminista, de afirmação da liberdade sexual e de gênero. Acho o feminismo o que há de mais importante no momento, uma forma de pensar a cultura, o poder e as desigualdades. Se existe algo que significa realmente o século 21 é essa luta por afirmação. As mulheres estão lutando por seu espaço no cinema, que é difícil para ambos os gêneros. Trata-se de uma luta insana e perigosíssima, por isso é preciso que os artistas permaneçam alertas, já que existe um movimento pela desmoralização da nossa profissão.”

Anna Muylaert

“Eu não sei exatamente dizer por que sempre fui fascinada com a ideia de fotografar e filmar. Com 15 anos, ganhei uma câmera Super-8, logo fiz um curso de cinema e me apaixonei. Comecei a ver muitos filmes, de diretores importantes, e decidi que queria aprender a fazer aquilo – que eu considerava algo muito difícil, e ainda considero. Algum tempo depois, entrei na ECA/USP. Mas realmente comecei a trabalhar na área quando eu tinha 24 anos, como repórter ‘abelha’ de um programa chamado TV Mix, na TV Gazeta – comandado por Fernando Meirelles. Depois disso, muitas portas se abriram e não parei mais.

Meu trabalho na televisão me deu prática e experiência, tanto em roteiro quanto em montagem, o que eu levei para o cinema – embora de uma forma diferente. Além disso, na TV fiz muitos programas para crianças, o que foi algo inesperado, mas que colaborou para minha formação. Acho que tudo o que você faz, se faz inteiro, vai influenciar na sua vida.

Sobre Durval Discos, na época eu estava fazendo contos sobre mulheres para soltar minha capacidade criativa e encontrar uma história que pudesse ser meu primeiro longa-metragem. Escolhi a história de uma empregada, que se chamava Porta da Cozinha, mas era muito complexa para um primeiro filme e decidi fazer algo mais simples. Um dia, fui à loja Edgar Discos e a mãe dele apareceu. Então eu pensei que aquilo seria um bom set para um filme e comecei a imaginar uma história que coubesse ali. Como eu tinha acabado de ter um filho, acabei fazendo um filme sobre apego materno.

Com Que Horas Ela Volta?, eu esperava uma reação positiva de festivais e da crítica, e desejava muito que acontecesse o milagre das empregadas e das classes trabalhadoras verem o filme. Fiz o que pude para chamar a atenção delas: realizei várias sessões para domésticas e sindicatos da categoria. Elas gostaram do filme e talvez tenham feito um bom ‘boca a boca’, mas o que fez o longa estourar mesmo foi o fato de ter caído na rede apenas duas semanas após seu lançamento no cinema. Eu recebia mensagens de pessoas dos lugares mais remotos do Brasil, que haviam visto de forma pirata. Então, de alguma maneira, o milagre que eu esperava aconteceu. Mas o que me surpreendeu foi o quanto o filme mexeu com as pessoas. Isso foi além das expectativas e da minha imaginação.

O cinema e o audiovisual, em geral, têm um poder imenso nos dias de hoje. Com a globalização, muito mais gente está querendo falar e fazer soar sua voz. Eu acho isso maravilhoso. Estamos rumando para um futuro mais equânime.”

Jo Serfaty, cineasta e professora de direção na AIC

“Eu me formei em jornalismo na PUC. Um pouco insatisfeita com os rumos da profissão, acabei migrando para o cinema, que eu via como um espaço de liberdade de criação e de intenção. No jornalismo, eu só poderia contar verdades; no cinema, estava liberta dessa condição e poderia fabular e imaginar a partir do real. Não precisava estar comprometida com os fatos e as verdades, poderia narrar o mundo à minha maneira. Fiz cursos com o documentarista Eduardo Coutinho, que me abriu o caminho de narrar histórias e o desejo de usar o cinema como forma de me aproximar das pessoas. Desse modo, fui tentando começar meus primeiros trabalhos audiovisuais.

Tive muita dificuldade no início. Fiz meu primeiro estágio ao lado de Nelson Pereira dos Santos, com montagem. Foi uma experiência interessante, ver um diretor do neorrealismo praticando um cinema estética e politicamente engajado. A partir disso, montei minha produtora (Fagulha Filmes), fiz meus curtas e passei a frequentar mostras de cinema. Acabo de dirigir meu primeiro longa, Um Filme de Verão, com muita dificuldade de financiamento. O que a gente conseguiu, foi por meio de edital, porque a TV e outras iniciativas privadas ainda são bastante conservadoras e não se abrem muito para novas mulheres, novos olhares.

O cinema de longa-metragem produzido por mulheres nos dias de hoje ainda não apresenta números muito expressivos. Elas ainda demoram vários anos para produzir um filme, por diversos fatores. Mesmo assim, muitas cineastas têm realizado filmes não pretensiosos, com poéticas próprias, revelando novas camadas: cineastas negras, periféricas, lésbicas, com olhares e experiências pessoais muito diversos. Mas há muitas diretoras maravilhosas que ainda são curta-metragistas.

Cada filme de uma mulher traz uma perspectiva particular, com pautas que ainda não foram exploradas. O cinema brasileiro tem se tornado mais inclusivo pelo desejo das próprias mulheres, cada vez mais conscientes de sua condição, afirmando suas próprias narrativas. Os editais e festivais estão se abrindo, tentando reparar esse desequilíbrio heteronormativo, o que nos encoraja um pouco. Quando as mulheres fazem filmes, elas lançam novas perguntas sobre o mundo. Se essas possibilidades de criar são silenciadas, ficamos sempre com as mesmas respostas, reproduzindo a mesma lógica. Acredito que devemos subverter essa lógica, não apenas no sentido da representação da mulher, mas deixando o imaginário dela vir à tona sem impedimentos. É muito estimulante como têm surgido outros corpos, outras imagens, outros sujeitos para performar e narrar suas realidades.

Eu sinto que eu e outras mulheres cineastas da minha geração estão aprendendo a admirar umas às outras, se apoiar, colaborar. Percebo que estamos nos vendo mais como aliadas e menos como concorrentes, o que ajuda a fortificar os elos e os desejos de realização. Temos também feito o exercício de rever outras mulheres e cineastas apagadas da história do cinema brasileiro e mundial, para que os nossos olhares sejam cada vez mais contaminados por outras sensibilidades que escapam à norma masculina.”

Confira também nossa matéria Mulheres no Audiovisual Brasileiro

*Texto e Pesquisa Katia Kreutz – foto capa Helena Ignez por Yuri Pinheiro